En 2023, près de 177 000 Suisses ont été flashés par les radars sur les routes françaises. La tendance est à la hausse, les radars ont généré pas moins de 2,5 milliards d’euros en 2024. Un score colossal, avec 500 millions d’euros de plus que l’année précédente ! Et ce n’est pas terminé, il est prévu d’installer 1 000 nouveaux radars chaque année à partir de 2026 sur les routes de l’Hexagone. Il faut dire que le business est particulièrement lucratif et constitue une manne importante pour l’état, les collectivités locales et l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT France).

Il n’est un secret pour personne : une fois la frontière franchie, de nombreux conducteurs suisses ont tendance à appuyer un peu trop sur l’accélérateur, persuadés qu’ils ne risquent rien en France. Pourtant, en cas d’infraction routière commise dans ce pays avec un permis de conduire suisse, plusieurs scénarios peuvent se présenter.

Si vous êtes contrôlé sur place par les forces de l’ordre françaises, vous pouvez être tenu de régler immédiatement une amende. Et dans le cas d’une infraction grave, des sanctions plus lourdes peuvent être appliquées, telles que la rétention temporaire du permis, voire l’immobilisation du véhicule en vue d’une éventuelle confiscation.

Si l’infraction est constatée sans interpellation (au moyen d’un radar fixe par exemple), vous pourriez recevoir directement à votre domicile suisse un procès-verbal accompagné d’une amende, et dans les cas graves une convocation au tribunal. Cela est rendu possible par des accords bilatéraux de coopération entre la France et la Suisse, qui permettent à l’administration française d’obtenir les données d’immatriculation des véhicules suisses. Contrairement aux États membres de l’Union européenne, la Suisse n’est certes pas soumise à la directive (UE) 2015/413, mais elle coopère via des mécanismes spécifiques d’échange d’informations, en dehors du cadre européen harmonisé.

Inutile donc de croire à l’impunité, toute infraction commise peut entraîner des poursuites. Nos avocats décryptent pour vous les conséquences juridiques, en détail.

I. Le permis de conduire français à points

Mis en place par la loi du 10 juillet 1989 (n°89-469), le système du permis de conduire à points est au cœur de la réglementation routière française. Chaque conducteur se voit attribuer un crédit de points : 12 pour un permis classique, 6 pour les conducteurs en période probatoire (ces derniers récupèrent 2 points supplémentaires chaque année sans infraction grave, atteignant les 12 points au bout de 3 ans (2 ans pour la conduite accompagnée)). Ce capital est réduit en cas d’infractions, selon un barème établi par décret (articles L223-1 et suivants du Code de la route).

Le nombre de points retirés du permis de conduire dépend de la gravité de l’infraction commise. Il varie généralement entre 1 et 6 points. En cas de cumul d’infractions lors d’un même contrôle ou d’un même fait, le retrait maximal peut atteindre 8 points.

à noter que l’on distingue les délits des contraventions ; ces dernières correspondent aux infractions les moins graves du Code de la route. Elles ne donnent pas lieu à une peine de prison, mais peuvent entraîner des sanctions alternatives telles que le retrait du permis de conduire (sanction provisoire, il s’agit d’une mesure immédiate et temporaire) la suspension de celui-ci (mesure d’interdiction de conduire limitée dans le temps), son annulation, ou encore une amende. La juridiction compétente varie selon la gravité : jusqu’à la 4ᵉ classe, c’est le juge de proximité, tandis que les infractions de 5ᵉ classe relèvent pleinement du tribunal de police. Le délai de prescription pour engager des poursuites est de 1 an à compter de la commission des faits.

Les délits, en revanche, concernent des infractions plus sérieuses. Ils sont punis par des peines allant de 2 mois à 10 ans de prison, selon la gravité. Des sanctions complémentaires peuvent également être prononcées, comme la confiscation du véhicule, ou l’interdiction de repasser le permis pendant un certain délai. Les délits relèvent de la compétence du tribunal correctionnel, et le délai de prescription applicable est de 3 ans.

Ainsi, par exemple en matière d’excès de vitesse, l’addition est la suivante :

-

- Excès de 5 à 20 km/h : 1 point de retrait sur le permis de conduire (amende de 68 euros hors agglomération (45 euros si minorée, soit en cas de paiement du montant de l’amende immédiatement ou à brefs délais) ou de 135 euros en agglomération (90 euros si minorée)) ;

-

- Excès de 20 à 29 km/h : 2 points (amende de 135 euros, 90 euros si minorée ; contravention de 4ème classe) ;

-

- Excès de 30 à 39 km/h : 3 points (amende de 135 euros, 90 euros si minorée ; contravention de 4ème classe avec retrait du permis de conduire possible en cas de jugement (rare)) ;

-

- Excès de 40 à 49 km/h : 4 points (amende de 135 euros, 90 euros si minorée ; contravention de 4ème classe et retrait immédiat du permis de conduire) ;

-

- Excès de plus de 50 km/h : 6 points (contravention de 5ème classe, amende de 1 500 euros au maximum avec retrait immédiat du permis de conduire) ;

-

- Utilisation ou possession d’un détecteur de radar : 6 points (contravention de 5ème classe).

Depuis 2025, les excès de vitesse supérieurs à 40 km/h font désormais l’objet d’une convocation au tribunal, même en l’absence d’autres circonstances aggravantes.

La rétention immédiate et la suspension administrative du permis de conduire par la préfecture sont possibles uniquement à partir d’un excès de 40 km/h (article R224-6 et article L224-2 du Code de la route).

Les sanctions d’un dépassement de vitesse sur autoroute ne sont pas différentes, néanmoins il convient de savoir que la marge technique des radars est différente au-dessus de 100 km/h, étant de 5% pour un radar fixe et de 10% pour un radar mobile.

S’agissant du retrait de points pour alcoolémie au volant, la facture est particulièrement salée :

-

- Alcoolémie entre 0,5 et 0,8 g/l de sang (ou entre 0,25 et 0,4 mg/l d’air expiré) : contravention de 4ème classe, 6 points de retrait sur le permis de conduire et 135 euros d’amende (90 euros si minorée) avec une suspension possible de celui-ci jusqu’à 3 ans (décidée par le préfet ou le juge) ;

-

- Alcoolémie égale ou supérieure à 0,8 g/l de sang (ou état d’ivresse manifeste) : délit, 6 points avec convocation par devant le tribunal correctionnel et sanctions pénales (jusqu’à 4 500 euros d’amende) ;

-

- Récidive d’alcoolémie ≥ 0,8 g/l ou d’ivresse manifeste : délit, 6 points et jusqu’à 4 500 euros d’amende ;

-

- Refus de se soumettre à un test d’alcoolémie : délit, 6 points et jusqu’à 4 500 euros d’amende ;

-

- Non-respect de l’obligation d’utiliser un éthylotest anti-démarrage : délit, 6 points.

Si vous êtes en période probatoire, en apprentissage anticipé, encadré ou supervisé, le taux d’alcool maximum autorisé est de 0,2 g/l de sang (soit 0,25 mg/l d’air) contre 0,5 g/l de sang (soit 0,10 mg/l d’air) pour les permis de conduire ordinaires.

Enfin, la conduite sous l’emprise de stupéfiants ou le refus de se soumettre à un test de dépistage entraîne également la perte de 6 points sur le permis de conduire, et entraîne également une convocation devant tribunal correctionnel (délit).

L’usage du téléphone portable au volant constitue une infraction routière pouvant entraîner un retrait de 3 points sur le permis de conduire, assorti d’une amende forfaitaire de 135 euros (90 euros pour l’amende minorée) (contravention de 4ème classe). En fonction de la situation (comportement dangereux, autre infraction simultanée), une suspension du permis, pouvant aller jusqu’à 6 mois, peut également être prononcée. A noter que depuis 2025, certaines villes françaises expérimentent un nouveau dispositif de détection automatisée : des caméras dotées d’intelligence artificielle sont capables d’identifier les conducteurs utilisant leur téléphone sans intervention humaine, renforçant ainsi les contrôles. Il est important de rappeler que seul l’usage d’un système mains-libres intégré au véhicule est autorisé, à l’exclusion d’écouteurs, d’oreillettes ou de casques auditifs.

Un simulateur de sanctions en cas d’infractions est disponible sur le site Internet de l’administration française. Attention, le retrait de points est une sanction administrative du ministère de l’Intérieur qui n’est pas précisée dans la décision de justice pénale.

A relever que la perte de points sur le permis de conduire n’est pas immédiate au moment de l’infraction. Le retrait n’intervient qu’à l’issue de la procédure administrative ou judiciaire. Concrètement, les points sont retirés après le paiement de l’amende, ou à sa majoration (à l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée), ou suite à une condamnation devenue définitive par un tribunal. Ce mécanisme engendre un décalage dans le temps, généralement de quelques semaines, avant que la perte de points ne soit effective dans le Fichier National des Permis de Conduire (FNPC). Il est donc envisageable que le solde affiché sur le relevé intégral de points reste inchangé pendant ce laps de temps.

Il est possible de consulter le solde de points de son permis de conduire par plusieurs moyens. Le plus simple et le plus rapide est de demander un Relevé d’Information Intégral (RII) en utilisant le téléservice en ligne “Mes Points Permis” (anciennement appelé Télépoints), accessible via FranceConnect. Il est également possible d’en faire la demande par courrier, par email ou, plus rarement, directement sur place auprès de la préfecture ou sous-préfecture compétente de votre département. À noter que cette consultation est entièrement confidentielle et n’a aucun impact sur le statut de votre permis dans le Fichier National des Permis de Conduire (FNPC).

Le juge peut en sus ordonner la confiscation du véhicule en cas de commission de certaines infractions routières particulièrement graves. Cette sanction est notamment applicable en cas de conduite sous l’emprise de l’alcool (constatée par éthylotest ou analyse sanguine), de conduite en état d’ivresse manifeste, ou après usage de stupéfiants confirmé par un test salivaire ou des examens médicaux. Le refus de se soumettre aux vérifications relatives à l’alcoolémie ou à l’usage de drogues constitue également un motif. D’autres comportements peuvent aussi entraîner la confiscation du véhicule : un grand excès de vitesse (dépassement d’au moins 50 km/h de la limite autorisée), l’utilisation ou la détention d’un détecteur de radar, un délit de fuite, la conduite sans assurance, sans permis, ou encore le refus d’obtempérer. Les récidives entraînent généralement l’obligation pour le juge de confisquer le véhicule. Celui-ci devient la propriété de l’État et sera remis au Service en charge de la gestion des biens de l’État (le Domaine) pour être vendu, affecté à un service de l’État ou détruit.

La récupération de points de son permis de conduire peut se faire automatiquement ou par le biais de stages de sensibilisation. Le délai dépend de la gravité des infractions commises.

La récupération automatique s’applique si aucune nouvelle infraction n’est commise pendant une certaine période :

- Après 6 mois sans infraction, vous récupérez 1 point si vous avez perdu un seul point à l’occasion d’une infraction mineure.

- Après 2 ans sans nouvelle infraction, votre permis est rétabli à 12 points si la dernière infraction relevait d’une contravention de classe 1, 2 ou 3 et que votre dossier ne contient pas de délit.

Par exemple : Vous avez vos 12 points. Vous avez une contravention entraînant le retrait de 1 point. Vous payez l’amende le 1er février 2025.

Vous devriez récupérer ce point au bout de 6 mois, soit le 1er août 2025.

Toutefois, vous commettez entre temps une contravention de 3ème classe. Vous perdez 2 points supplémentaires en payant l’amende le 10 juillet 2025.

Votre solde de points est de 9 points sur 12.

Vous n’obtiendrez donc plus la restitution du point prévue le 1er août 2025.

Vous récupérerez vos 12 points dans un délai de 2 ans, soit le 10 juillet 2027, à condition de ne pas commettre de nouvelle infraction durant ce délai.

- Après 3 ans sans récidive, le solde du permis revient également à 12 points si l’infraction concernait une contravention de classe 4, 5 ou un délit. Le délai de 3 ans court à partir de la dernière infraction commise.

Par exemple : Vous avez vos 12 points. Vous commettez une contravention de 4ème classe. Vous perdez 4 points. Vous payez l’amende le 1er août 2024.

Vous devriez récupérer vos 12 points dans un délai de 3 ans, soit le 1er août 2027.

Toutefois, vous commettez entre-temps une contravention de 2ème classe. Vous perdez 3 points. Vous payez l’amende le 15 juin 2025.

Vous récupérerez vos 12 points dans un délai de 3 ans, soit le 15 juin 2028, à condition de ne pas commettre de nouvelle infraction durant ce délai.

- Enfin, selon la règle des 10 ans, les points retirés à la suite d’une contravention des 4 premières classes sont automatiquement réattribués 10 ans après la date de l’infraction, même si d’autres infractions ont été commises entre-temps (à condition que le permis n’ait jamais été invalidé entre-temps, zéro points).

En parallèle, les stages de sensibilisation à la sécurité routière permettent de récupérer jusqu’à 4 points, sous certaines conditions : le permis doit être encore valide (au moins 1 point restant), et un seul stage peut être effectué tous les 12 mois. Ce stage dure 2 jours (14 heures), coûte entre 250 et 400 euros selon les régions, et donne lieu à une récupération immédiate des points. Une attestation est délivrée à l’issue du stage.

Certains stages sont obligatoires :

-

- En période probatoire, si le conducteur perd 3 points ou plus, il doit effectuer un stage dans les 4 mois suivant la réception de la lettre de notification, sous peine de voir son permis suspendu.

-

- En cas de peine pour alcool au volant, usage de stupéfiants ou grand excès de vitesse, le juge peut vous condamner à faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière obligatoire à titre de peine complémentaire (article 131-5-1 du Code pénal). Attention, il ne faut pas confondre la peine complémentaire et la composition pénale. Un stage en composition pénale a vocation à éviter des poursuites pénales et donc un procès. La proposition est faite par le procureur ou par l’intermédiaire du délégué du procureur.

Par ailleurs, il convient de distinguer un autre stage qui est le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants d’une durée de 1 jour. Cette peine complémentaire de stage est sans récupération de point, et se rajoute aux autres sanctions prononcées et elle est à vos frais. Ce stage obligatoire doit être effectué dans un délai de 6 mois. Il dure de 2 à 5 jours et peut coûter jusqu’à 800 euros, à la charge du contrevenant. à noter qu’il est tout à fait possible de faire un autre stage volontaire pour récupérer des points sans attendre le délai d’un an. En effet, le stage de sensibilisation obligatoire ne compte pas pour le délai d’un an minimum du stage de récupération de points.

On relèvera encore qu’il est possible de récupérer des points (via un stage) pendant la suspension du permis de conduire. Il n’est pas nécessaire d’attendre la fin de la suspension.

Enfin, si le solde de points tombe à zéro, le permis sera invalidé par la réception de la lettre 48 SI, envoyée en recommandé par la préfecture. Tant que cette notification n’a pas été reçue, le permis reste administrativement valide, même si le solde est à zéro. Cela signifie qu’il est encore possible, sous certaines conditions (notamment ne pas avoir un solde de points négatif strictement inférieur à -3, ne pas avoir fait de stage il y a moins d’un an comme pour tout stage avec récupération de points et disposer d’un permis valide sur le RII), de réaliser un stage de récupération de points volontaire. Une fois la lettre 48 SI reçue, le conducteur dispose de 10 jours pour restituer son permis, et toute conduite devient alors illégale pendant la durée d’invalidation.

Il est alors interdit de conduire pendant :

-

- 6 mois minimum pour une première invalidation,

-

- 1 an en cas de récidive dans les 5 ans.

Le délai de 6 mois ou 1 an démarre à partir de la date de remise de votre permis au préfet.

Pour récupérer le permis de conduire, le conducteur doit passer par une série d’étapes :

-

- Une visite médicale (qui portera sur votre aptitude physique, cognitive et sensorielle à la conduite) et des tests psychotechniques,

-

- L’examen du Code de la route (et de la conduite dans certains cas, notamment si vous avez le permis depuis moins de 3 ans ou si l’annulation dépasse un an),

Une fois ces démarches réussies, le conducteur repart avec un nouveau permis probatoire doté d’un capital de 6 points.

II. La conduite en France avec un permis de conduire suisse

En application de l’article R.222-1 du Code de la route, de la directive européenne 2006/126/CE et d’accords bilatéraux, un permis de conduire valablement délivré par un pays membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, ou de la Suisse est valable en France, sous réserve qu’il soit en cours de validité et qu’il ne fasse l’objet d’aucune mesure de suspension, restriction ou annulation dans son pays d’origine. Dans ces conditions, son titulaire est autorisé à conduire sur le territoire français sans obligation d’échanger son permis contre un permis français. Cette norme s’applique que l’on soit résident en France (à condition notamment que le conducteur n’ait pas perdu de points) ou simplement de passage sur le territoire national (vacances, etc.).

A. La décision du Conseil d’état du 10 mai 2025

En vertu du principe d’imperméabilité des permis de conduire étrangers, les autorités françaises ne peuvent pas retirer de points sur un permis délivré par un autre État, même si une infraction est commise sur le territoire national.

La situation se complique cependant lorsqu’il s’agit de conducteurs français ayant échangé leur permis de conduire national contre un permis étranger, notamment suisse, à la suite d’un déménagement à l’étranger. Pendant longtemps, l’administration française a admis, de manière juridiquement contestable, le maintien d’un « statut à points » en France, permettant d’enregistrer des retraits de points en cas d’infractions commises postérieurement à l’échange, alors même que le permis français avait été restitué.

Cette pratique visait principalement les expatriés français qui, après avoir converti leur permis de conduire en un titre local, revenaient temporairement conduire en France. En cas d’infraction, l’administration réactivait artificiellement leur ancien permis national, y appliquait un retrait de points, et pouvait aller jusqu’à notifier une invalidation administrative par lettre 48 SI, entraînant une interdiction de conduire en France, alors même que le conducteur ne possédait plus de permis français en cours de validité.

Dans une décision n° 471761 du 10 mars 2025, le Conseil d’État a rappelé un principe fondamental du droit européen de la circulation routière : un conducteur ne peut être titulaire que d’un seul permis de conduire délivré par un État membre de l’Union européenne ou par un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Cette règle repose notamment sur l’article 1er de l’arrêté du 8 février 1999, qui fixe les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire entre ces États.

Sur cette base, le Conseil d’État a jugé que l’administration française ne peut pas faire valoir un ancien permis de conduire français lorsque la personne concernée détient déjà un permis étranger en cours de validité. En clair, si un conducteur français a procédé à un échange de son permis auprès d’un autre État membre, le titre français est réputé inactif et ne peut plus servir de support à un retrait de points. Toute tentative d’appliquer le système français de points à ce titre restitué est donc illégale.

Ainsi, les Français expatriés qui ont échangé leur permis de conduire français contre un permis délivré par un autre État européen, y compris par la Suisse, ne devraient plus faire l’objet de retraits de points sur leur ancien titre national, dès lors que celui-ci n’a plus d’existence juridique. De plus, la France ne peut pas appliquer son système de points à un permis de conduire étranger, même en cas d’infraction commise sur le territoire français. En cas de manquement, seule une interdiction de conduire en France peut être légalement prononcée, sans incidence sur le permis étranger lui-même.

B. Le permis de conduire à points « fictifs »

Il convient toutefois de préciser que cette jurisprudence ne consacre en aucun cas une forme d’impunité pour les conducteurs titulaires d’un permis de conduire étranger circulant en France, qu’il s’agisse de Français expatriés ou de ressortissants étrangers.

En effet, outre les sanctions pénales dont sont passibles les conducteurs étrangers, depuis la loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016, un mécanisme particulier a été mis en place pour les titulaires de permis de conduire étrangers circulant en France. Ce dispositif, prévu à l’article L.223-10 du Code de la route, largement méconnu, institue un permis à points « fictif », affecté aux conducteurs non titulaires d’un permis français.

Avant cette réforme, un conducteur étranger, même en infraction, ne pouvait pas perdre de points sur son permis d’origine. En cas d’infraction grave, il risquait uniquement une interdiction temporaire de conduire en France, décidée par le préfet ou le juge, mais son permis étranger restait intact.

Désormais, tout conducteur titulaire d’un permis délivré par une autorité étrangère, circulant en France, se voit automatiquement affecter un solde de points sur un permis « virtuel » français. En cas d’infraction au Code de la route donnant normalement lieu à un retrait de points, ce solde est diminué de plein droit, comme s’il s’agissait d’un permis français classique.

Même s’il ne perd pas de points sur son permis d’origine, le conducteur étranger est donc soumis au même barème de retraits que les titulaires de permis français (voir ci-dessus). Il peut également récupérer des points, soit automatiquement après un certain délai sans infraction, soit en réalisant un stage de sensibilisation à la sécurité routière, dans les mêmes conditions que les autres conducteurs.

Cependant, si ce permis « fictif » atteint zéro point, le conducteur se voit notifier une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée d’un an. Pendant cette période, il ne peut plus légalement conduire en France, quelle que soit la validité de son permis dans son pays d’origine.

À l’issue de cette période d’un an, le permis à points « fictif » est automatiquement réactivé avec un solde de 12 points, sans obligation de passer l’examen du permis français.

Bien entendu, le mécanisme des points fictifs n’empêche nullement le prononcé d’amendes, l’interdiction temporaire de conduire en France, décidée par la préfecture ou encore dans les cas graves, la confiscation du véhicule ayant servi à la commission d’infraction.

En pratique, il semble que ce système de points fictifs ne soit pas véritablement appliqué dans l’Hexagone à l’heure actuelle. Certes, l’article L.225-1 du Code de la route dispose qu’il est procédé à l’enregistrement « de toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu’aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national », ainsi que « des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire ou à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ». Ainsi, toutes les infractions sont censées être enregistrées dans le fichier national des permis de conduire, même s’agissant de permis étrangers reconnus valables sur le territoire national.

Mais, dans la réalité, les conducteurs titulaires d’un permis de conduire étranger circulant en France ne reçoivent aucune notification par courrier en cas de retrait de points sur leur permis à points « virtuel », et ils ne disposent d’aucun accès pour consulter le solde de points restant.

Sur la base de notre expérience, la gendarmerie, la police ou même les tribunaux se contentent ainsi de condamner le contrevenant à payer une amende (généralement de 90 euros, sauf dans les cas graves, voir ci-dessus) ou de notifier une interdiction pure et simple de conduire sur le territoire français (généralement entre 3 et 6 mois).

Cette problématique a d’ailleurs fait l’objet d’une question écrite au Sénat en juillet 2025 par une députée, qui interroge le gouvernement sur la possibilité de créer une plateforme dédiée permettant aux titulaires de permis de conduire étrangers de suivre le solde de points associé à leur permis « fictif » français. La parlementaire demande également des précisions sur le régime de récupération automatique des points applicable à ces conducteurs : celui-ci s’aligne-t-il sur les délais et conditions prévus pour les permis français classiques ? Une réponse du ministère de l’Intérieur est attendue prochainement.

C. L’interdiction de circuler sur le territoire français et le renvoi du permis de conduire en Suisse

En vertu des règles en vigueur, et notamment du principe de souveraineté, les États membres qui n’ont pas délivré le permis de conduire ne peuvent restreindre le droit de conduire de l’auteur d’une infraction routière grave que sur leur territoire respectif. Seul l’État membre qui a émis le permis peut interdire de conduire dans l’ensemble de l’UE. Il en va de même de la Suisse (article 42 de la Convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968).

Par conséquent, à l’heure actuelle, lorsqu’un conducteur, titulaire d’un permis de conduire suisse, commet une infraction routière grave en France, l’auteur de l’infraction ne peut plus conduire dans ce pays, mais peut continuer à rouler partout ailleurs dans l’UE et en Suisse. En revanche, un retrait de permis en Suisse vaut pour tous les pays de l’UE. Il est donc bien évidemment interdit de conduire en France si l’on se trouve sans permis de conduire suisse, sous peine de lourdes sanctions (confiscation du véhicule, amende de 4 500 euros, etc.).

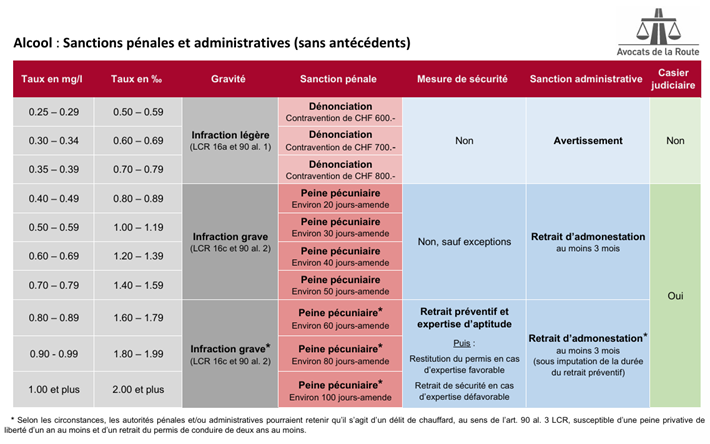

Pratiquement, lorsque vous êtes titulaire d’un permis de conduire suisse et que vous commettez une infraction en France, les autorités françaises peuvent procéder à la rétention du titre, comme elles le feraient à l’égard de n’importe quel résident français. Deux cas de figure peuvent ensuite se présenter :

-

- Si vous êtes de passage en France (vacances, etc.), votre permis de conduire peut être retenu par la préfecture compétente du lieu de l’infraction pour toute la durée de la suspension. Si la durée de la suspension dépasse celle de votre séjour en France, le permis est en principe renvoyé aux autorités du pays qui l’a délivré, dans ce cas, la Suisse. La restitution du permis en France est soumise à une évaluation médicale préalable, conformément aux conditions fixées par l’arrêté préfectoral de suspension (art. R.221-13 du Code de la route).

- Si vous êtes résident habituel en France, votre permis est transmis par les forces de l’ordre à la préfecture du lieu de l’infraction, où il est conservé. Vous êtes alors tenu de formuler une demande d’échange de votre permis étranger contre un permis français, en respectant les prescriptions indiquées dans l’arrêté de suspension (article R.222-2 2 du Code de la route). Cette procédure implique le plus souvent une visite médicale obligatoire auprès d’un médecin agréé, notamment en cas d’infraction liée à la vitesse. En cas d’infraction pour alcoolémie ou usage de stupéfiants, vous devrez passer devant une commission médicale. Les listes des médecins agréés ainsi que les modalités de convocation en commission sont consultables sur le site internet de votre préfecture de résidence.

Ainsi, comme relevé ci-dessus, les autorités françaises sont, sauf exceptions (résidence en France, etc.), tenues de transmettre le permis de conduire retenu aux autorités compétentes du pays d’émission, en l’occurrence le service des automobiles du canton concerné (par exemple, Office cantonal des véhicules (OCV) à Genève ou le Service des automobiles et de la navigation (SAN) dans le canton de Vaud). En pratique, cependant, il arrive que le permis suisse soit simplement renvoyé au domicile du contrevenant, sans notification systématique aux autorités suisses. Résultat : la Suisse n’est généralement pas informée de l’infraction commise sur le territoire français, sauf cas particulier.

Par ailleurs, bien qu’il existe un système d’échange d’informations entre la France et la Suisse (voir ci-dessous), celui-ci ne repose pas sur une automatisation des notifications. Le mécanisme repose essentiellement sur une consultation à l’initiative de l’État requérant. Autrement dit, en l’absence d’éléments laissant supposer une infraction routière commise à l’étranger, les autorités suisses ne consulteront spontanément pas les bases de données françaises. Cela limite considérablement l’effectivité des sanctions transfrontalières dans le contexte franco-suisse, en l’absence de coopération automatique.

Toutefois, en théorie, le conducteur en infraction peut donc se voir sanctionné, sur le plan administratif, à la fois sur le territoire où il a commis l’infraction (France) et dans son pays de résidence (Suisse). Au niveau pénal, le principe ne bis in idem interdit d’être condamné à deux reprises (double peine). Sauf exception, c’est le pays dans lequel le délit ou le crime a eu lieu qui se chargera de la poursuite pénale à l’encontre du conducteur fautif.

D. Le retrait du permis de conduire en Suisse

L’article 16cbis de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) prescrit que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré suite à une infraction commise à l’étranger, aux conditions suivantes :

- une interdiction de conduire a été prononcée à l’étranger ; et

- l’infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des articles 16b et 16c.

Les effets sur la personne concernée par l’interdiction de conduire prononcée à l’étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes au sujet desquelles le système d’information relatif à l’admission à la circulation ne contient pas de données concernant des mesures administratives (art. 89c, let. d ; on parle de « contrevenant routier primaire »), la durée de l’interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l’étranger.

D’après les tribunaux et le législateur, cette disposition vise à garantir la sécurité du trafic en anticipant les comportements dangereux. Ainsi, peu importe que l’infraction ait été commise en Suisse ou à l’étranger, dans les deux cas, elle révèle une attitude problématique du conducteur, susceptible de mettre en danger la sécurité routière sur le territoire suisse. En outre, il est reconnu que les infractions commises à l’étranger peuvent parfois échapper à une sanction véritablement dissuasive, notamment lorsque la sanction étrangère ne déploie pas d’effet concret sur le territoire suisse. Cette situation soulève des enjeux particuliers lorsque l’auteur de l’infraction est domicilié en Suisse ou y circule régulièrement. Dans ce cas, une simple interdiction de conduire sur le territoire étranger est insuffisante, car elle n’empêche pas l’intéressé de continuer à conduire librement en Suisse.

Ainsi, selon le texte clair de la loi, le retrait du permis de conduire en Suisse pour une infraction commise à l’étranger n’est possible que si trois conditions cumulatives sont remplies.

- Premièrement, le comportement reproché doit constituer une infraction réprimée dans le pays où elle a été commise.

- Deuxièmement, une décision exécutoire d’interdiction de conduire pour une durée déterminée doit avoir été prononcée par les autorités du pays étranger. Une simple amende, une peine privative de liberté, ou encore un retrait de points ne suffisent pas à déclencher un retrait du permis en Suisse ; il faut une interdiction formelle et exécutoire de conduire.

- Troisièmement, l’infraction doit être qualifiée de moyennement grave ou grave au regard des articles 16b ou 16c de la LCR. En d’autres termes, l’acte commis à l’étranger doit, s’il avait été commis en Suisse, justifier une mesure administrative équivalente selon le droit suisse, soit un retrait du permis de conduire. À titre d’exemple, une interdiction de conduire prononcée à l’étranger pour un taux d’alcoolémie de 0,25 ‰ ne serait pas transposable en Suisse, où le seuil de punissabilité est fixé à 0,5 ‰.

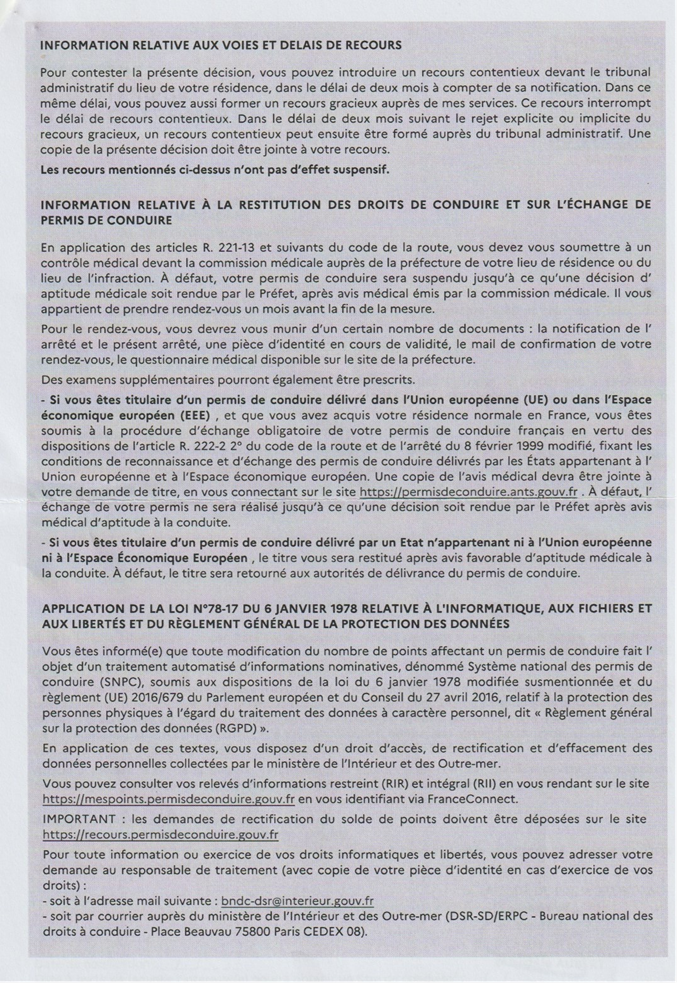

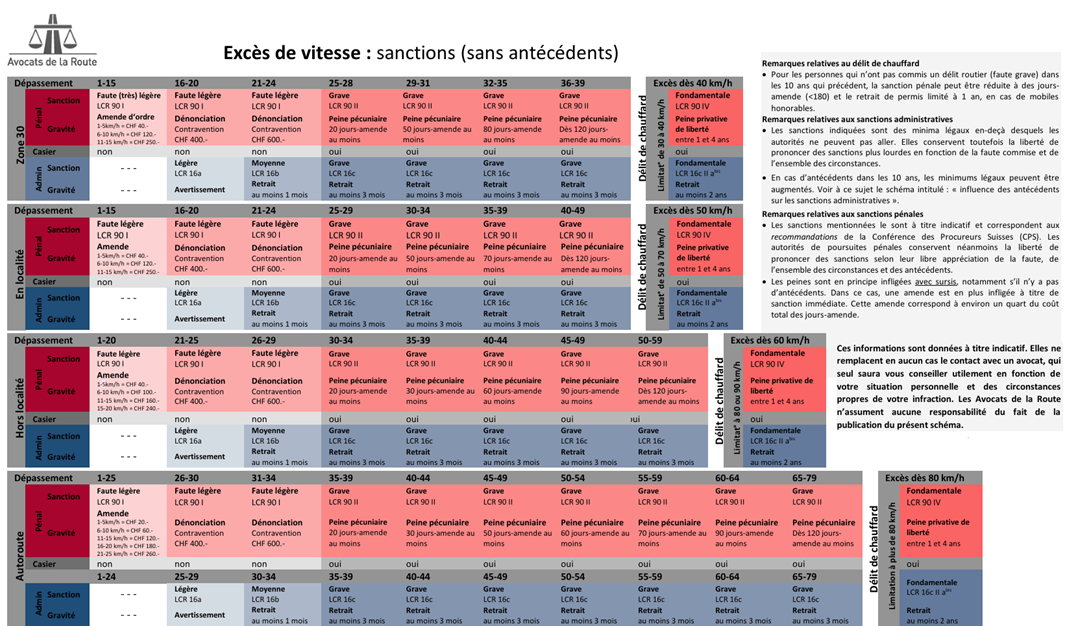

Les infractions LCR en matière de vitesse et d’alcoolémie en Suisse peuvent être résumées dans les deux tableaux ci-dessous (Source : Avocats de la Route) :

A noter que le retrait du permis de conduire prononcé en Suisse à la suite d’une infraction commise à l’étranger ne doit pas conduire à une double peine. Autrement dit, les autorités cantonales doivent impérativement tenir compte de l’effet déjà produit sur l’intéressé par l’interdiction de conduire prononcée à l’étranger, au moment de fixer la durée du retrait administratif de permis en Suisse.

Ainsi, l’autorité compétente doit notamment déterminer si l’interdiction de conduire étrangère est toujours en vigueur, et, si tel est le cas, évaluer dans quelle mesure les deux sanctions peuvent se recouper dans le temps. En outre, l’utilité du véhicule à l’étranger pour le conducteur doit être prise en compte. Cela permet d’éviter une application cumulative et disproportionnée des sanctions, et garantit que la mesure suisse soit adaptée à la situation réelle du conducteur, dans le respect du principe de proportionnalité.

En clair, le retrait du permis de conduire en Suisse doit être apprécié au cas par cas (on ne traitera pas de la même façon un touriste de passage en France ou un frontalier qui traverse tous les jours la frontière) et la prise en compte effective de la sanction étrangère est une condition indispensable au respect du principe ne bis in idem. Pour que la mesure suisse soit justifiée, il faut pouvoir démontrer que les deux sanctions prises ensemble ne sont pas plus lourdes que ce qu’aurait prévu le droit suisse si l’infraction avait été commise sur le territoire national.

Lorsque la personne concernée ne figure pas dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC), la durée de l’interdiction de conduire prononcée à l’étranger constitue la limite supérieure du retrait du permis de conduire ordonné en Suisse en raison de la même infraction aux règles de la circulation routière. Ce privilège ne profite qu’aux délinquants primaires proprement dits qui n’ont aucun antécédent, pertinent ou non au regard du système des cascades (soit la mise en place d’un allongement progressif de la durée de retrait pour les conducteurs récidivistes, selon des paliers prédéfinis. Ce dispositif conduit rapidement, à considérer le conducteur comme un danger public et à prononcer son exclusion de la circulation pour une durée indéterminée, avec un minimum de 2 ans). Pour les récidivistes, le système des cascades s’applique sans égard à la limite supérieure lorsque la nouvelle infraction commise à l’étranger est intervenue dans les délais légaux correspondants ; si tel n’est pas le cas, un retrait doit être prononcé en cas de récidive en faisant abstraction du privilège légal et du système des cascades (arrêt du Tribunal fédéral 1C_653/2021 du 24 août 2022).

III. L’échange d’informations et l’assistance administrative/judiciaire entre la Suisse et la France, respectivement au sein de l’Union européenne

Afin de faciliter l’échange d’informations relatives aux véhicules immatriculés et aux permis de conduire, l’Union européenne a mis en place, à la fin des années 1990, le système EUCARIS (European Car and Driving Licence Information System).

Le cadre juridique d’EUCARIS repose principalement sur le Traité EUCARIS du 19 juin 2000, ainsi que sur des textes européens ultérieurs relatifs à la reconnaissance mutuelle des permis de conduire, dont la directive 2006/126/CE. Ce traité fixe les règles de fonctionnement du système et établit les obligations des États participants en matière d’échange de données. Par ailleurs, l’arrêté français du 8 février 1999 encadre les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés dans l’UE et l’EEE, en lien direct avec l’utilisation d’EUCARIS.

Bien que la Suisse ne fasse pas partie de l’Union européenne, elle a rejoint EUCARIS en tant qu’État coopérant dans le cadre des accords bilatéraux, principalement s’agissant des volets liés à la reconnaissance des permis de conduire et à la lutte contre la fraude documentaire. L’Office fédéral des routes (OFROU) est l’autorité suisse responsable de la gestion des données liées aux permis de conduire et à l’immatriculation, et assure l’interface avec EUCARIS via les services cantonaux compétents.

En pratique, le système EUCARIS permet aux autorités suisses :

- de vérifier l’authenticité d’un permis délivré dans un État membre de l’UE/EEE lors d’une demande d’échange ou de contrôle routier,

- de signaler un permis retiré, suspendu ou frauduleux à d’autres États participants,

- de lutter contre les doubles immatriculations ou les véhicules importés frauduleusement,

- et de contribuer au suivi transfrontalier des infractions graves, dans le cadre des accords de réciprocité en matière de sanctions.

EUCARIS n’est pas une base de données centralisée, mais un réseau interconnectant les registres nationaux des États membres. Lorsqu’une administration demande des informations (par exemple, lors d’un échange de permis étranger en France), le système interroge directement la base de données du pays d’origine, sans stockage intermédiaire. Les données accessibles peuvent inclure : le numéro du permis, le nom du titulaire, les catégories de véhicules autorisées, les restrictions ou suspensions en cours, et le statut du véhicule (volé, radié, etc.).

Il est important de relever qu’EUCARIS n’est pas un système d’échange automatique de données. Il permet uniquement aux autorités nationales habilitées de formuler des requêtes manuelles pour consulter des informations sur les véhicules ou les permis de conduire enregistrés dans d’autres États participants.

En d’autres termes, en cas d’interdiction de conduire prononcée dans un État contractant, aucune information n’est à ce jour transmise de manière spontanée ou automatique aux autres États membres du système, y compris aux autorités suisses. Toute transmission repose sur une demande explicite de l’État intéressé.

On notera encore que la Suisse n’a pas accès au système RESPER (Réseau européen des permis de conduire), mise en place par la directive 2006/126/CE, et spécifiquement destiné aux États membres de l’Union européenne. Pour rappel, RESPER est un système d’information sécurisé qui permet de centraliser les données relatives aux permis de conduire délivrés dans l’Union, afin de garantir leur validité et leur authenticité. Ce système est notamment utilisé pour détecter les cas de double détention illégale de permis, interdite par les articles 5 § 5 et 11 de la directive 2006/126/CE. Le réseau facilite également les échanges d’informations entre les administrations nationales, notamment dans le cadre de contrôles routiers, de procédures d’échange de permis étrangers ou de l’application de sanctions transfrontalières.

Plus récemment, l’adoption de la directive (UE) 2015/413 du 11 mars 2015 (révisée en 2023 et entrée en vigueur le 19 janvier 2025) a encore facilité l’échange transfrontalier d’informations en matière de sécurité routière entre les États membres de l’UE. Ce dispositif permet aux autorités nationales de s’échanger les données des titulaires de certificats d’immatriculation, afin de poursuivre les conducteurs ayant commis une infraction dans un autre État membre. Concrètement, cela signifie qu’un automobiliste italien ayant commis un excès de vitesse en France peut recevoir directement à son domicile un avis de contravention émis par les autorités françaises. Inversement, un conducteur français contrôlé pour une infraction dans un autre pays de l’UE peut être poursuivi sur la base des mêmes mécanismes. Ce système s’appuie sur des échanges sécurisés d’informations, notamment via EUCARIS, et vise à lutter contre l’impunité des infractions routières commises à l’étranger.

En outre, d’ici 2027, il sera possible en France de perdre des points sur son permis de conduire pour une infraction commise à l’étranger.

À ce jour, vingt États membres de l’Union européenne participent à ce dispositif avec la France, parmi lesquels l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas ou encore la Suède.

Huit infractions sont concernées :

- l’excès de vitesse ;

- le défaut de port de la ceinture de sécurité ;

- le franchissement d’un feu rouge ;

- la conduite en état d’ébriété, ou ;

- sous stupéfiants ;

- le défaut du port du casque ;

- la circulation sur une voie interdite, et ;

- l’usage du téléphone ou tout autre appareil de communication tenu en main en conduisant.

Ces infractions peuvent donner lieu à des amendes, à l’immobilisation du véhicule, voire à la suspension temporaire du droit de conduire dans l’État où l’infraction a été commise.

Enfin, l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière, signé le 9 octobre 2007, organise une coopération renforcée en matière policière, douanière et judiciaire, y compris dans le domaine de la circulation routière. Entré en vigueur en 2009, cet accord a permis de formaliser l’échange d’informations entre les deux États, notamment via la mise en place de centres de coopération policière et douanière (CCPD) à la frontière. Ces centres facilitent la transmission directe de données entre les agents français et suisses, en particulier en ce qui concerne les infractions routières transfrontalières.

Plus précisément, l’article 9‑2 établit que chaque État peut adresser à l’autre Partie des demandes d’assistance concernant l’identification des conducteurs, le contrôle des véhicules et des permis de conduire. Le Titre VIII de l’accord définit les infractions à la circulation routière au sens de la loi suisse (LCR) et du code de la route français, couvrant notamment les excès de vitesse, omissions de port de ceinture, conduite sous influence ou usage du téléphone

L’assistance administrative permet également de procéder au recouvrement des contraventions relevées dans l’un des deux pays, pourvu que le montant à recouvrer atteigne un seuil minimal de 100 francs suisses ou 70 euros, que la décision soit exécutoire et ne soit pas prescrite. Concrètement, cela signifie que si un résident suisse est verbalisé en France pour une infraction routière dépassant ce seuil, l’amende peut lui être signifiée en Suisse via la coopération administrative, et inversement. Cette exécution forcée repose sur l’échange structuré d’informations permettant d’identifier le titulaire du permis et le véhicule concerné. Les amendes peuvent être envoyées directement par la poste au destinataire en Suisse (art. 30 al. 2 de l’ordonnance sur l’entraide internationale en matière pénale (OEIMP). Il convient de relever que l’assistance en matière d’exécution se limite au recouvrement de sommes d’argent. A noter aussi que, la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires de l’UE ne s’applique pas en Suisse (celle-ci prévoit le recouvrement des amendes sur tout le territoire de l’UE dès 70 euros).

En revanche, le paiement doit être effectué exclusivement auprès des autorités officielles du pays concerné. Dans ce cadre, seule l’entraide judiciaire internationale via les autorités suisses compétentes (notamment le Département fédéral de justice et police) peut permettre le recouvrement de l’amende sur sol helvétique. Ainsi, les sociétés de recouvrement privées, ainsi que les cabinets d’avocats, ne disposent d’aucun pouvoir exécutoire dans ce type de procédure et ne peuvent légalement intervenir pour forcer le paiement. Cette jurisprudence a été confirmée par les arrêts du Tribunal pénal fédéral 7B_72/2023 et 7B_73/2023 du 29 avril 2024, qui font désormais référence en matière de reconnaissance et d’exécution des amendes routières étrangères en Suisse, en l’absence de traité applicable. Dès lors, une agence de recouvrement peut uniquement relancer un avis de contravention déjà émis par une autorité officielle étrangère, mais elle ne peut en aucun cas en être l’émettrice initiale. De plus, elle n’est pas autorisée à engager des procédures de poursuite ou d’exécution forcée à l’encontre du contrevenant, ces démarches relevant exclusivement des autorités judiciaires compétentes ou de l’entraide officielle entre États.

Enfin, il est tout à fait possible pour la France d’envoyer directement des actes de procédure ou judiciaires (convocations, jugements, etc.) en Suisse par la voie postale (art. 16 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et 52 de la Convention d’application de l’accord de Schengen).

IV. Les prochaines étapes de la réforme européenne du permis de conduire et son impact en Suisse

En mai 2018, la Commission européenne a publié un plan d’action stratégique sur la sécurité routière, dans lequel elle appelait à adopter une nouvelle approche pour contrer la tendance à la stagnation des chiffres européens de sécurité routière et se rapprocher de l’objectif à long terme de « zéro décès » sur les routes de l’Union d’ici 2050 (« Vision Zéro »).

En mars 2023, la Commission a adopté un paquet sur la sécurité routière proposant trois textes législatifs interdépendants : une directive relative au permis de conduire, une directive sur les effets des décisions de déchéance du droit de conduire dans l’ensemble de l’Union (directive relative aux décisions de déchéance du droit de conduire) et une révision de la directive sur l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (directive (UE) 2015/413 du 11 mars 2015 ; voir ci-dessus).

Au printemps 2025, un accord provisoire a été trouvé sur une nouvelle directive relative aux décisions de déchéance du droit de conduire afin de renforcer la sécurité routière. Celle-ci vise à assurer la reconnaissance mutuelle des décisions de retrait du permis de conduire pour les infractions graves commises dans un autre État membre de l’Union européenne. Cette directive s’appliquera notamment en cas de conduite en état d’ébriété, de conduite sous l’emprise de stupéfiants, d’excès de vitesse importants, ou de comportements dangereux ayant causé des blessures graves ou un décès.

Pratiquement, lorsque l’État dans lequel l’infraction a été commise prononcera une déchéance du droit de conduire d’au moins trois mois, et que le conducteur n’aura plus de recours possible, cet État devra notifier la décision à l’État qui a délivré le permis via le réseau européen RESPER. L’État de délivrance disposera alors de 20 jours ouvrables pour informer le conducteur et décider s’il applique lui aussi la déchéance.

Ce projet vise à combler le vide juridique relevé ci-dessus : en effet, aujourd’hui, une décision de retrait du permis ne produit ses effets que dans le pays où l’infraction a eu lieu, ce qui laisse un important champ d’impunité pour les conducteurs non-résidents.

L’accord provisoire devra encore être approuvé formellement par le Conseil (Coreper) et le Parlement européen, avant son adoption finale.

D’autres discussions sont également en cours, comme le permis de conduire numérique disponible sur smartphone ou la durée limitée de validité du titre (15 ans avec une obligation de contrôles médicaux tous les 5 ans dès 70 ans).

La Suisse, en tant que pays non membre de l’Union européenne, ne participe pas aux discussions sur ces nouvelles directives, et n’a pas accès au réseau RESPER. En l’état, les éventuelles décisions de déchéance du droit de conduire prises par un État membre de l’UE ne pourront pas être automatiquement reconnues ou appliquées en Suisse, et inversement.

Toutefois, dans le cadre de la renégociation globale des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, engagée en 2024 et toujours en discussion en 2025, la question de l’intégration partielle de la Suisse dans certains dispositifs européens de sécurité routière pourrait être à l’ordre du jour. Il n’est donc pas exclu que la Suisse, à moyen terme, rejoigne un mécanisme d’échange d’informations automatiques ou de reconnaissance des sanctions similaire, sous forme d’accord spécifique ou d’arrangement technique aligné sur les standards européens.

En somme, conducteurs suisses habitués à appuyer un peu trop fort sur le champignon en France, prenez garde : si les systèmes ne sont pas encore totalement interconnectés, l’Europe resserre l’étau, et l’impunité transfrontalière pourrait bientôt n’être plus qu’un souvenir.